Protester contre le débordement des égouts est un acte citoyen légitime et nécessaire. Comprendre pourquoi ils débordent permet d’aller plus loin et d’être plus efficace en luttant contre les causes racines.

C’est le but de cet article qui décrit, le plus simplement possible mais avec néanmoins quelques termes techniques nécessaires pour expliquer correctement la situation, comment le réseau d’assainissement des eaux usées est organisé, comment il fonctionne, quelles sont les causes possibles de débordement, et pourquoi nous connaissons trop souvent des débordements importants impactant la salubrité des eaux.

Le rôle du réseau d’eaux usées

Le réseau de collecte d’eaux usées du Bassin d’Arcachon est de type séparatif, c’est-à-dire qu’il ne reçoit que les eaux usées, pour les acheminer vers les stations d’épuration. Les eaux pluviales sont collectées dans un réseau distinct qui les achemine vers le Bassin ; à l’origine ce réseau pluvial était constitué exclusivement de fossés, crastes et ruisseaux, qui, outre leur fonction de transport des eaux, contribuaient à leur régulation et à leur épuration, et assuraient également le drainage de la nappe phréatique.

La seule exception au caractère séparatif du réseau concerne la commune d’Arcachon où le réseau pluvial avait été canalisé avant la création du réseau d’eaux usées et faisait alors office de réseau unitaire car il recevait également des eaux usées. Lors de la création du réseau d’eaux usées, des ouvrages appelés « passe-débit » permettant la récupération du débit de temps sec du réseau pluvial ont été installés ; outre les eaux usées pouvant subsister dans le réseau pluvial, ce transfert au débit limité permet de récupérer les premières eaux de pluie polluées par le lessivage des voiries. Des études sont actuellement menées pour mieux connaître la pollution amenée par le pluvial sur l’ensemble du territoire et déterminer si des solutions doivent être envisagées à l’avenir pour intercepter et traiter ces apports.

Le réseau de collecte des eaux usées achemine les eaux usées vers les stations d’épuration (Biganos, La Teste et Cazaux). Les eaux épurées (selon les directives de l’arrêté préfectoral autorisant le système d’assainissement du SIBA) sortant des stations, auxquelles se mêlent celles provenant de la station d’épuration de la papeterie Smurfit-Kappa de Biganos (qui a son propre arrêté préfectoral) sont rejetées dans l’océan par le wharf de la Salie.

La composition du réseau de collecte des eaux usées

Le réseau de collecte est constitué des éléments suivants :

Des canalisations gravitaires desservant toutes les zones raccordables.

Sur ces canalisations sont raccordés les branchements individuels des riverains. Ces canalisations sont équipées de regards de visite (tous les 50 mètres environ) permettant le curage du réseau et son inspection. Ces canalisations, qui forment généralement un réseau ramifié, doivent, pour le bon écoulement gravitaire des effluents (c’est-à-dire l’écoulement naturel dû à la seule pente des canalisations, sans action de pompage), avoir une pente minimale. Notre territoire étant très plat, cette pente conduit à l’approfondissement progressif du réseau depuis l’amont vers l’aval de la zone de collecte, ce qui oblige à remonter le niveau des effluents par pompage, avec dans certains cas des séries de pompages en cascade sur de longues distances.

Lors du fonctionnement normal du réseau gravitaire, seule la section inférieure des canalisations est ennoyée (sous l’eau). La section supérieure des canalisations restant en air, ainsi que les regards de visite et les regards de branchement, constituent un volume de sécurité conséquent qui est utilisé pour stocker temporairement les effluents lorsqu’une partie du réseau doit être isolée pour des opérations d’entretien. Ce volume disponible permet aussi de retenir pendant un certain temps un apport d’eau temporairement supérieur à la capacité de transit des ouvrages.

Des stations de pompage

Installées au point bas de chaque zone de collecte, plus de 400 stations de pompage permettent, au moyen de pompes centrifuges, de remonter le niveau des effluents qui sont renvoyés le plus souvent dans le réseau gravitaire d’une zone de collecte voisine. La quasi-totalité des stations de pompage sont équipées de plusieurs pompes, ce qui offre une solution de secours en cas de défaillance d’une pompe et permet d’augmenter le débit de pompage en cas de besoin. La quasi-totalité des stations de pompage sont également équipées de télégestion, informant en temps réel l’exploitant de la situation de chaque station en lui envoyant une alarme en cas d’incident ou de risque de débordement.

Un collecteur principal

Ceinturant le Bassin d’Arcachon, ce gros collecteur achemine dans sa partie nord les effluents bruts depuis Lège jusqu’à la station de Biganos. Dans sa partie sud, il reçoit les effluents traités de la station d’épuration de Biganos ainsi que de la station d’épuration de Smufit-Kappa, puis de la station de La Teste et de la station de Cazaux pour aboutir au wharf.

Dans sa partie amont Lège-Biganos, le collecteur principal comporte trois grosses stations de pompage à Lège (Jane de Boy), Arès (gare) et Taussat (gare). Il est en charge la plupart du temps, avec une pression d’autant plus forte que le débit est important.

Il possède 3 bassins de stockage, bassins à ciel ouvert et à fond étanche, à Lège (Jane de Boy), Lanton (Titoune) et Audenge. D’une capacité totale de plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes, ces bassins de sécurité, habituellement vides, permettent de stocker les effluents pendant un, voire plusieurs jours selon la situation, pour faire face aux arrêts pour maintenance, incidents ou pointes anormales de débit, de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.

Les eaux parasites

Bien qu’il soit séparatif, le réseau d’eaux usées peut recevoir des eaux qui ne devraient pas y pénétrer (eaux de pluie, eaux de ruissellement, eaux de la nappe phréatique, eau de mer).

Ces intrusions d’eaux parasites peuvent être classées en 4 grandes catégories :

- les eaux de nappe

Dans toutes les zones où les ouvrages du réseau d’eaux usées (canalisations, regards, fosses des stations de pompage) sont enterrés à un niveau inférieur au toit de la nappe phréatique, tout défaut d’étanchéité du réseau (fissure, joint abîmé, déboitement, …) génère une entrée de l’eau de la nappe vers le réseau d’eaux usées. Ces défauts et ces entrées d’eau peuvent être détectés (puis réparés) par l’exploitant lors des opérations d’inspection télévisées qu’il programme régulièrement sur le réseau, en inspectant prioritairement les parties du réseau où l’analyse de la répartition du volume pompé en 24 heures par chaque station de pompage laisse suspecter un tel apport (cet apport est constant sur 24 heures alors que les volumes d’eaux usées rejetés par les usagers suivent une courbe caractéristique). Ces eaux parasites peuvent donc être maîtrisées et contenues, et elles ne sont généralement pas la cause de débordements.

2. Les eaux de pluie

Lors d’une pluie, une partie des eaux qui devraient rejoindre le réseau pluvial peuvent se retrouver dans le réseau d’eaux usées, du fait de mauvais raccordements : erreurs de branchement (tant en domaine public qu’en domaine privé) entre réseau pluvial et réseau d’eaux usées, mauvais raccordement des installations des usagers (en particulier gouttières). Ces mauvais raccordements peuvent également être détectés par l’exploitant lors de campagnes de vérification (par test à la fumée ou par test de coloration des eaux) qu’il programme régulièrement sur le réseau public et sur les branchements des usagers. Là aussi, l’analyse des volumes pompés par chaque station de pompage permet de prioriser les recherches dans les zones les plus impactées et de corriger les défauts ou de les faire corriger par les usagers. Par ailleurs, le volume de stockage du réseau et des bassins, représentant au total plusieurs fois le volume journalier collecté par temps sec, permet d’absorber un fort surplus temporaire. Pour ces raisons, les eaux de pluie (hormis le cas suivant) ne provoquent généralement pas de débordements du réseau d’eaux usées.

3. Les eaux de surface

Le réseau pluvial est normalement conçu pour évacuer les eaux de pluie, les eaux provenant du bassin versant amont et les eaux du drainage de la nappe. Lorsqu’il est incapable d’assurer correctement cette évacuation, généralement lors de pluies intenses et/ou répétées, il déborde et inonde voiries et terrains avoisinants. Ce phénomène prend une ampleur particulière lorsque la nappe phréatique est haute, voire affleurante, car les eaux de pluie ne peuvent alors plus s’infiltrer dans le sol et rejoignent directement le réseau pluvial, le saturant très rapidement. Ces inondations recouvrent les regards du réseau d’eaux usées de la zone inondée et l’eau s’y engouffre immédiatement, les regards étant, par nécessité de service, ventilés donc non étanches.

L’afflux d’eau ainsi introduite dans le réseau d’eaux usées est très important car il se produit sur tous les regards de la zone ennoyée. De plus, il est fréquent que certains riverains, excédés par l’inondation de leur terrain (et peut-être inconscients de toutes les conséquences de leur acte), utilisent délibérément le réseau d’eaux usées pour tenter d’évacuer les eaux de surface. Enfin, ces situations d’inondation durent souvent longtemps. Ainsi le réseau d’eaux usées reçoit des débits dépassant largement ses capacités de transit, et des volumes excédant ses capacités de stockage, ce qui génère fatalement sa saturation et des débordements.

4.Les eaux marines

Dans les zones soumises au risque de submersion marine peut se produite, lors de fortes marées hautes, le même phénomène que celui exposé ci-dessus, mais avec une intrusion d’eau de mer. Toutefois, le phénomène ne dure que le temps de la marée haute, il ne concerne généralement que des zones très limitées, et les ouvrages impactés peuvent être assez facilement identifiés et aménagés pour éviter le renouvellement du problème.

Les déversements d’eaux usées

Un déversement accidentel est toujours possible (par exemple casse d’une conduite lors de travaux de voirie) mais d’une manière générale le réseau est conçu avec suffisamment de sécurité et dimensionné avec suffisamment de marge pour que les déversements accidentels restent très rares et de faible importance.

Il n’en est pas de même dans le cas d’inondation (voir ci-dessus). Dans ce cas, la saturation du réseau concerne de vastes zones et souvent la majorité du réseau. L’exploitant s’efforce en premier lieu d’éviter les débordements et de retarder leur éventuelle survenance en utilisant au maximum toutes les capacités de stockage du réseau ; cela permet parfois de passer la pointe en limitant les dégâts, mais lorsque la situation perdure les débits excédant les capacités du réseau finissent par déborder. L’exploitant s’efforce alors de continuer à faire tourner les installations au maximum de leur capacité en évitant surchauffe, casse ou dégradation des ouvrages.

Plusieurs types de débordement sont alors possibles :

- Au niveau du bassin versant d’une station de pompage, la ligne piézométrique du niveau des effluents dans les canalisations (c’est-à-dire le profil en long du niveau de l’eau), habituellement proche du fond des canalisations, s’élève progressivement et le niveau monte dans les regards lorsque le débit devient supérieur à la capacité d’écoulement gravitaire des canalisations ; l’augmentation du débit peut provenir d’entrées d’eau dans le même bassin versant ou d’une forte augmentation des débits refoulés par les stations de pompage situées en amont. Lorsque la ligne piézométrique atteint le niveau du sol, le regard se met à déborder, et les riverains ne peuvent plus évacuer leurs eaux usées. En fonction de la configuration du réseau et de la topographie des lieux, les points de débordement peuvent se situer dans des zones fort éloignées des zones d’entrées d’eau.

- Sur le collecteur principal, une fois la capacité maximale de transit atteinte, les bassins de stockage sont mis à contribution pour passer les pointes de débit. Si la pointe perdure alors que les bassins sont pleins, et que stations de pompage et station d’épuration continuent à fonctionner au maximum de leur capacité, les déversements sont inévitables.

- Un cas particulier est celui de quelques stations de pompage qui refoulent leurs effluents non pas dans un autre réseau gravitaire mais dans le collecteur principal. Ce dernier étant toujours en charge, c’est-à-dire plein et sous pression, la pression de refoulement de la station de pompage est imposée par la pression dans le collecteur principal. Or le débit refoulé par une pompe d’une puissance donnée variant inversement à la pression de refoulement (les pompes utilisées dans le domaine de l’eau sont de type centrifuge), toute augmentation importante de la pression dans le collecteur principal fait automatiquement diminuer le débit refoulé par la station de pompage, qui peut ainsi se trouver réduit même si la station fonctionne à pleine puissance. C’est ce qui se passe lorsque le collecteur principal est en surcharge. De ce fait, les bassins versants des stations de pompage refoulant directement dans le collecteur principal ont une sensibilité particulière, et la saturation de leur réseau intervient beaucoup plus rapidement que sur le reste du réseau lorsque le collecteur principal est surchargé.

Quelles solutions pour éviter les déversements ?

L’idée parfois avancée de renforcer les ouvrages d’assainissement n’est pas une bonne idée, car elle ne traiterait pas la cause du problème. Outre un coût démesuré, elle ne réglerait pas le problème des inondations et amènerait dans les stations d’épuration d’énormes quantités d’eau usée très diluée, ce qui serait très préjudiciable à leur bon fonctionnement.

Les améliorations du réseau hydraulique dans les zones amont, souvent évoquées, peuvent contribuer à limiter les inondations mais elles ne peuvent pas les supprimer en l’état actuel de l’aménagement du territoire.

La seule solution réellement efficace est, en toute logique, d’une part de rétablir un réseau pluvial efficient, en restaurant, recréant ou renforçant ruisseaux, crastes et fossés, et d’autre part d’arrêter de faire semblant de croire que l’infiltration à la parcelle est possible lorsque la nappe est affleurante, en mettant en œuvre dans ce cas des moyens d’évacuation des eaux de pluie lorsque le sol ne peut plus les absorber.

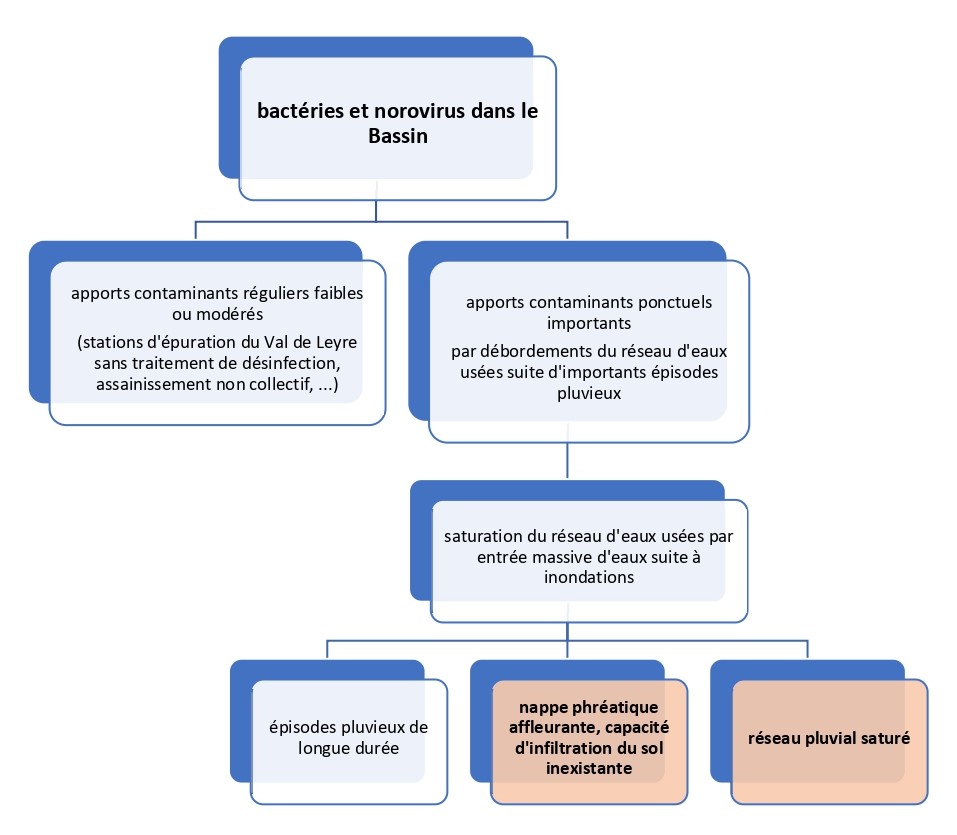

Arbre des causes